目次

搭載例: TOMIX 315系

TOMIX 315系 (品番: 98598・98820) の両先頭車(クハ314・クハ315)に、M02Light-Nシリーズ、T-EA31ADPシリーズを搭載する場合の作例です。

この作例では室内灯形デコーダである M02Light-N シリーズを搭載するまでの一連の流れを説明しておりますが、T-EA31ADP のみを使用し、他の DCC デコーダを使用される場合においても途中までの作業内容は同じとなりますのでこちらの手順をご確認ください。

中間車への組み込み方法は103系搭載事例をご参照ください。

用意するもの

- F02Light-N-C-F3

(3ファンクション出力 室内灯型デコーダ) - ポリウレタン電線等の細い電線

- 直径2mmのプラ棒

- 室内灯用の通電ばね (TORM. TP-017が組付け確認済み)

- はんだごて、ドライバー、ニッパー等の工具類

ライト基板の交換・デコーダへの配線準備

室内灯デコーダの搭載

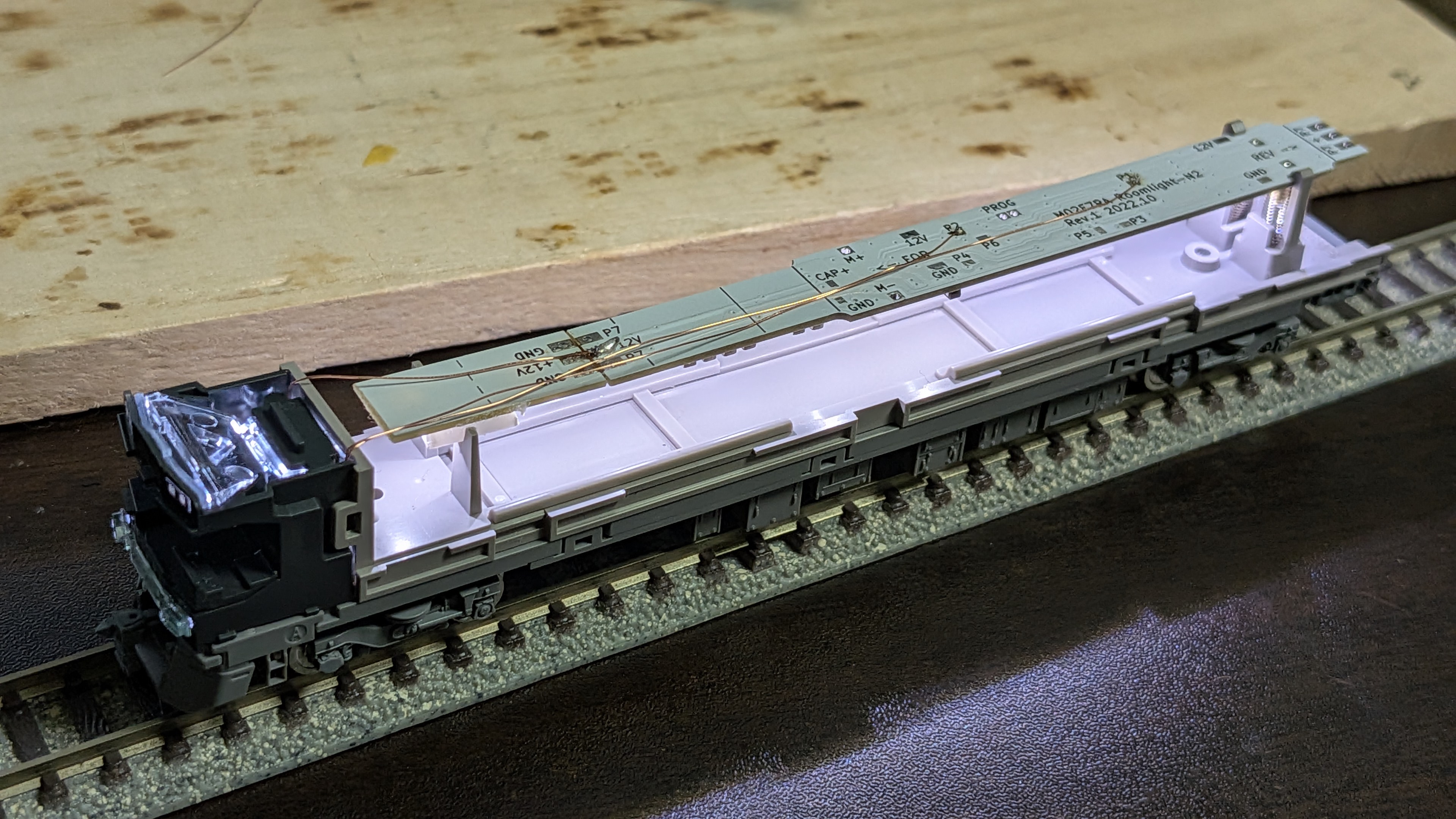

室内灯形デコーダ、M02Light-Nを搭載してファンクション制御を行えるようにします。先頭車には、F02Light-N-C-F3RA を使用します。

ディレクション逆転ジャンパの処理

動力車と逆向きに搭載するクハ314については室内灯デコーダに装備されているディレクション逆転ジャンパ(赤丸箇所)をはんだブリッジで接続しておくと、進行方向の設定が逆転できます。

この設定を行なっておくと、CV29 で進行方向を逆転する必要がなくなりますので、初期状態で動力車とファンクションの関係性を合わせることができます。

デコーダ本体と延長基板をはんだ付けし、接続します。

マスキングテープで両基板を固定するか、あるいはこの作例のようになんらかの部材で基板を挟み、中心が合うように固定してからはんだ付けするとうまく接続できます。

接続部には、抵抗や LED の足、すずメッキ線、あるいは銅線や真鍮線などを使用して通電するようにします。

室内灯デコーダの取り付け・配線

集電用バネをデコーダに取り付けます。

デコーダ本体にバネを取り付け、線路からの給電ができるようにします。

この作例では、TORM. TP-017を使用しています。