文書の過去の版を表示しています。

目次

搭載例: TOMIX JR四国2700形(動力車)

TOMIX JR四国2700形動力車 (品番: 98491 / 97950) に、M02Light-Nシリーズ、T-EA32ADPを搭載する場合の作例です。

トレーラー車の搭載例はこちらをご参照ください。

この作例では室内灯形デコーダである M02Light-N シリーズを搭載するまでの一連の流れを説明しておりますが、T-EA32ADP のみを使用し、他の DCC デコーダを使用される場合においても途中までの作業内容は同じとなりますのでこちらの手順をご確認ください。

用意するもの

- M02Light-N-C-F3RA

(動力車用3ファンクション出力 室内灯型デコーダ) - ポリウレタン電線等の細い電線

- 直径2mmのプラ棒

- 室内灯用の通電ばね (TORM. TP-017が組付け確認済み)

- はんだごて、ニッパー等の工具類

- 両面テープ、ゴム系接着剤

ライト基板の交換・デコーダへの配線準備

まず、もともと製品に搭載されている基板をT-EA32ADPに交換します。

交換後、配線を通してデコーダを車内に搭載する準備を行います。

T-EA32ADP の搭載

T-EA32ADP を車両に取り付ける前に、配線を取り付けておきます。

まず、基板のパッド6か所(12V、HEAD、TAIL、IN、MOTOR+、MOTOR-)に予備はんだを施します。

椅子パーツに基板を取り付けました。

配線はスイッチ部の穴から通すようにしましたが、外から見えづらいようにしたい場合は各自工夫してください。

各配線に色分けや目印を付けておくと後の作業が簡単になります。

他のデコーダを取り付ける場合はここまでで作業終了です。

室内灯デコーダの搭載

室内灯形デコーダ、M02Light-Nを搭載して走行とファンクション制御を行えるようにします。

動力車には、M02Light-N-C-F3RAを使用します。

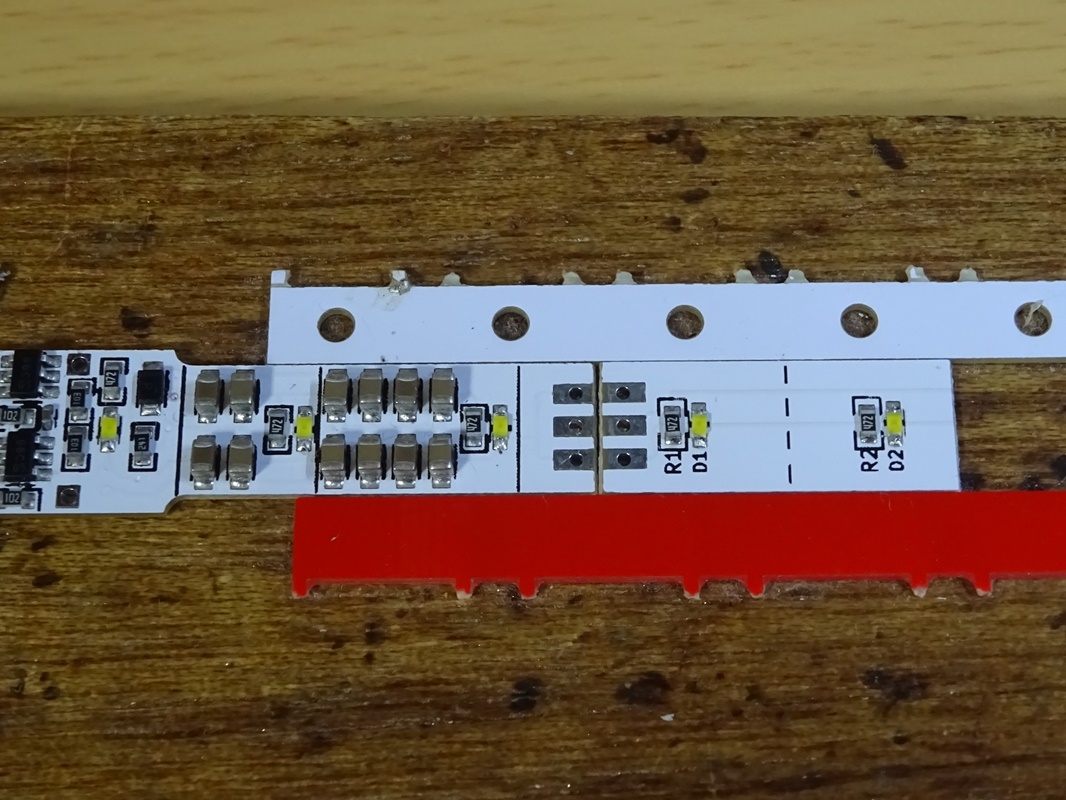

デコーダ本体と延長基板をはんだ付けし、接続します。

マスキングテープで両基板を固定するか、あるいはこの作例のようになんらかの部材で基板を挟み、中心が合うように固定してからはんだ付けするとうまく接続できます。

接続部には、抵抗やLEDの足、すずメッキ線、あるいは銅線や真鍮線などを使用して通電するようにします。

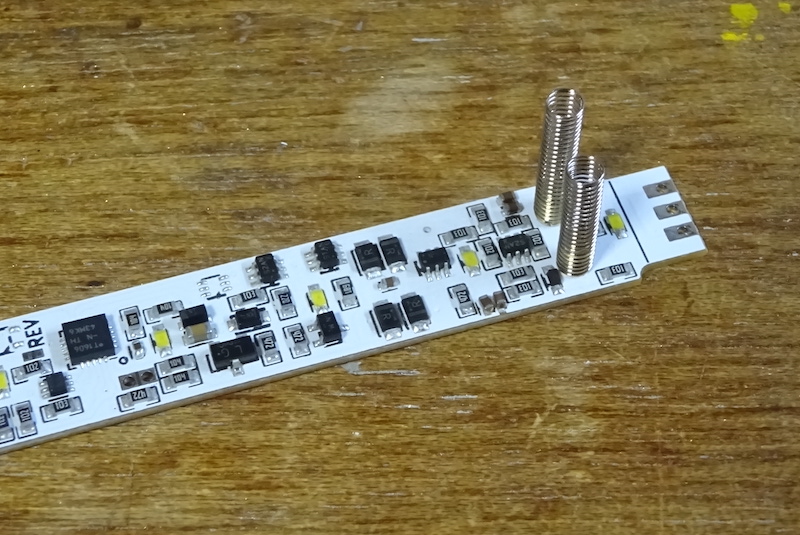

続いて、集電用バネをデコーダに取り付けます。

デコーダ本体にバネを取り付け、線路からの給電ができるようにします。

この作例では、TORM. TP-017を使用しています。

配線の接続

各配線を結線します。

下表のように接続しました。

| 端子名 | T-EA32ADP側表記 | デコーダ側表記 |

|---|---|---|

| モーター右 | MOTOR+ | M+ |

| モーター左 | MOTOR- | M- |

| 12V | 12V | 12V |

| ヘッドライト | HEAD | P1 |

| テールライト | TAIL | P2 |

| 愛称表示器 | IN | P6 |

愛称表示器については、CV値を変更することで進行方向の影響を受けずに、かつ個別に制御できるようになります。

| CV番号 | 元の値 | 新たな値 | 変更内容 |

|---|---|---|---|

| 40 | 65 | 5 | F1前進 → F5 |

| 119 | 242 | 240 | テール右 → エフェクトなし |

コンデンサの設置

オプションになりますが、トイレの位置にコンデンサが隠せましたので追加で設置しました。

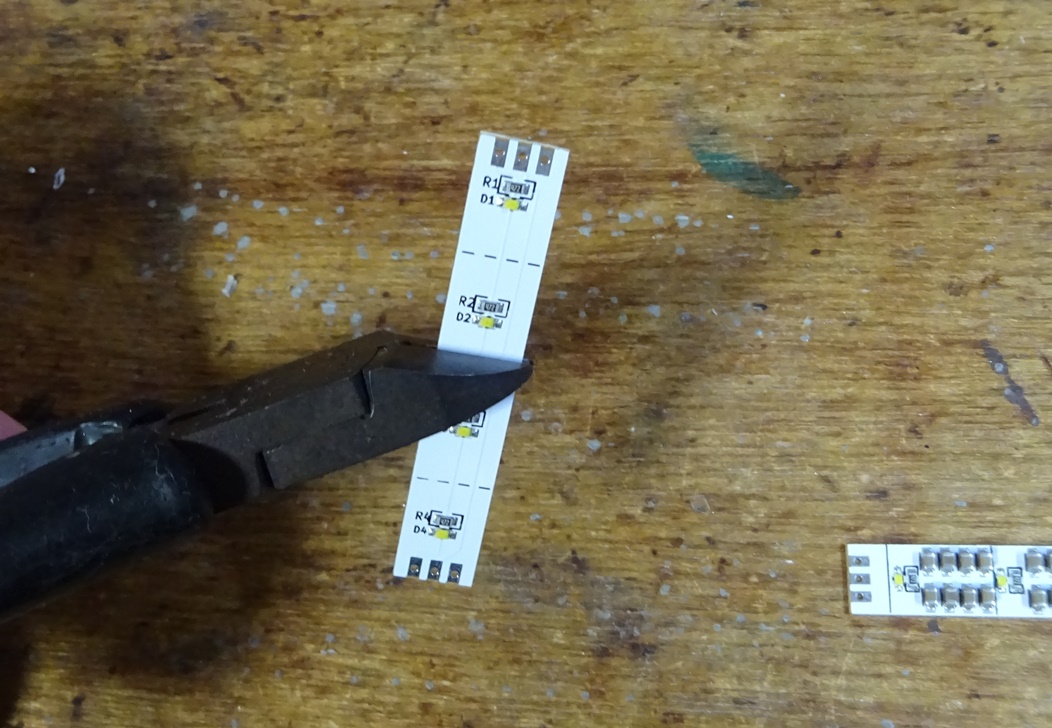

設置する場合は室内灯デコーダが干渉するため、端部をカットしてから取り付けます。

コンデンサの足が長い方を12Vに、足が短い方をGNDに接続し、配線を整えて隠せる位置に設置しました。