文書の過去の版を表示しています。

目次

搭載例: TOMIX クハ204・クハ205(準備中)

TOMIX クハ204・クハ205 (品番: 98851など) に、M02Light-Nシリーズ、T-EA23ADPシリーズを搭載する場合の作例です。

この作例では、ヘッドライトとテールライト、方向幕を個別に操作できるようにするため、あえてT-EA23ADPシリーズを使用しておりますが、T0566ADPを使用すれば車両側のプリズムを加工せずにそのまま置き換えられます。

中間車への組み込み方法は103系搭載事例を参照してください。

用意するもの

- F02Light-N-A-F3

(3ファンクション出力 室内灯型デコーダ) - ポリイミドテープ (カプトンテープ)

- 直径2mmのプラ棒

- ポリウレタン電線等の細い電線

- 室内灯用の通電ばね (TORM. TP-017が組付け確認済み)

ライト基板の交換・デコーダへの配線準備

まず、もともと製品に搭載されている基板をT-EA23ADP Type-D (頒布予定) または T0566ADP に交換します。

交換後、配線を通してデコーダを車内に搭載する準備を行います。

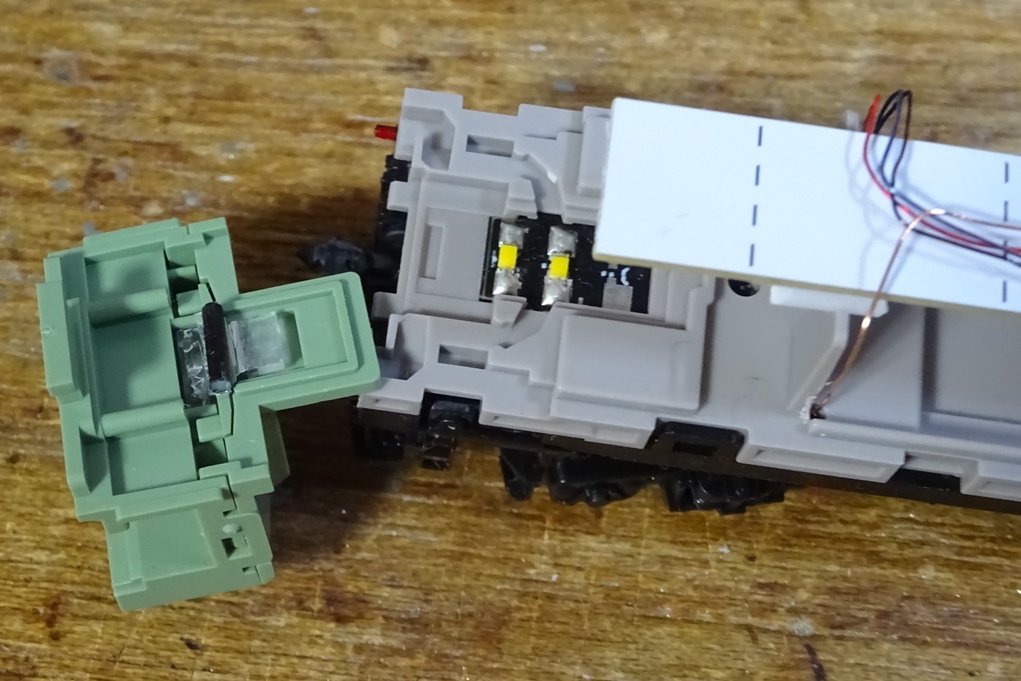

T-EA23ADPをはめ込んだところです。

純正基板やT0566ADPとは形状が異なり、ちょうど穴の部分をふさぐようになります。

もともとの構造では、この穴に方向幕のプリズムが貫通し、前進後進どちらの光源からでも光るようになっていますが、T-EA23ADPを使用した場合は方向幕専用のLEDを追加で用意して光らせる形となります。

遮光ケース・プリズムの加工

※T0566ADPシリーズを使用する場合、この工程は不要ですので飛ばしてください。

ボディ側に組付けられている遮光ケースを取り外します。

固く取り付けられているため、取扱説明書の「前面表示パーツの交換方法」を参照しながら取り外してください。

加工前と加工後の遮光ケースとプリズムを上から見た様子です。

作例では元々のヘッドライトからの導光部分から光が漏れてしまうのを防ぐため、ウレタンの切れ端を使って塞いでいますが、塞がなくても光漏れはほとんど無いようです。

配線の取り付け

ライト基板に配線を取り付け、車内側に配線を引き込めるようにしてDCCデコーダに配線ができるように加工していきます。

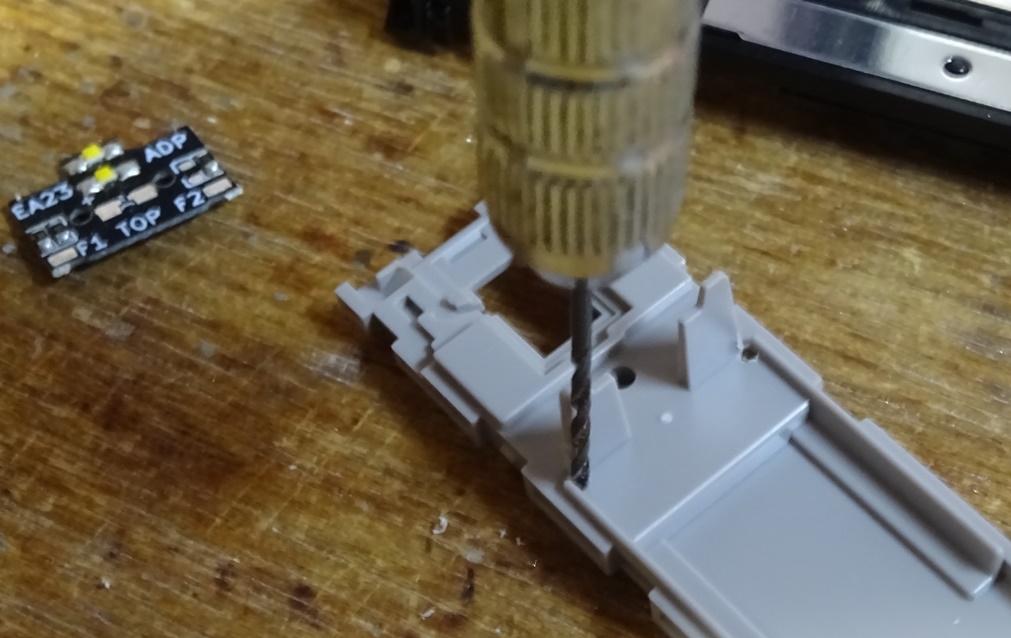

まず、床板パーツに穴をあけ、配線を引き出せるようにします。

どの場所がボディ側の壁の位置になるかを確かめながら穴を開けると、車内を覗いても目立たないように加工できます。

ライト基板に配線を行います。

配線を行う際は、色が付いているポリウレタン電線を使用するか、配線を取り付け後に油性マジックペンなどで色分けしておくことを推奨します。

T-EA23ADPを使用した作例では、各線の接続場所・ファンクション内容は下記となります。

| 基板の接続先名 | ファンクション内容 |

|---|---|

| F2 (表面) | 方向幕 |

| FOR (裏面) | ヘッドライト |

| REV (裏面) | テールライト |

| +12V (裏面) | コモン線 / +12V電源 |

「F1」のパッドについては部品を配置していないため、配線なしで問題ありません。

T0566ADPを使用する場合、各線の接続場所・ファンクション内容は下記となります。

| 基板の接続先名 | ファンクション内容 |

|---|---|

| FOR (裏面) | ヘッドライト 方向幕 |

| REV (裏面) | テールライト 方向幕 |

| +12V (裏面) | コモン線 / +12V電源 |

室内灯デコーダの搭載

ディレクション逆転ジャンパの処理

動力車と逆向きに搭載するクハ204については室内灯デコーダに装備されているディレクション逆転ジャンパ(赤

丸箇所)をはんだブリッジで接続しておくと、進行方向の設定が逆転できます。

この設定を行なっておくと、CV29 で進行方向を逆転する必要がなくなりますので、初期状態で動力車とファンクションの関係性を合わせることができます。

デコーダ本体と延長基板をはんだ付けし、接続します。

マスキングテープで両基板を固定するか、あるいはこの作例のようになんらかの部材で基板を挟み、中心が合うように固定してからはんだ付けするとうまく接続できます。

接続部には、抵抗や LED の足、すずメッキ線、あるいは銅線や真鍮線などを使用して通電するようにします。

室内灯デコーダの取り付け・配線

集電用バネをデコーダに取り付けます。

デコーダ本体にバネを取り付け、線路からの給電ができるようにします。

この作例では、TORM. TP-017を使用しています。

デコーダ本体にバネを取り付けます。

あらかじめ真鍮製のネジが取り付けられているため、バネを時計回りに回しながら取り付けます。

作例では蛍光灯っぽい発色とするため 0.1mm 厚のプラペーパーを LED 部分に貼り付けています。

ライト基板からの配線接続

配線を接続し、デコーダからライトユニットを操作できるようにします。

T-EA23ADPを使用した場合、T-EA23ADP側の表記とM02Light-N側の表記の対応関係は下記となります。

| T-EA23ADP 基板表記 | M02Light-N 基板表記 | 内容 |

|---|---|---|

| F1 | P1 | ヘッドライト |

| REV | P2 | テールライト |

| F2 | P6 | 方向幕 (要CV変更) |

T0566ADPを使用した場合、T0566ADP側の表記とM02Light-N側の表記は下記のように対応します。

| T0566ADP 基板表記 | M02Light-N 基板表記 | 内容 |

|---|---|---|

| FOR | P1 | ヘッドライト |

| REV | P2 | テールライト |

</WRAP>

ヘッドライト・方向幕間の遮光

このまま搭載すると、ヘッドライトと方向幕の間の遮光が不十分なため、どちらかの光が漏れてもう片方が薄く光ってしまうことがあります。

そのため、この作例ではφ1.0mmのプラ棒を黒マジックペンで塗装し、ヘッドライトと方向幕のプリズムの間に両面テープで取り付けるという簡単な加工で遮光を行っています。

搭載完了・動作確認

念のため、ボディを戻す前に一度線路上に置き、室内灯がF3でオンオフできるか確認します。

問題がなければ、ボディ・運転台パーツを元に戻して完成となります。

今回の作例では、デフォルトでは下記表のファンクション割り当てとなっております。

| ファンクション内容 | ボタン | 備考 |

|---|---|---|

| ヘッドライト | F0 | 前進のみ (Revジャンパ時は後進のみ) |

| テールライト | F1 | 後進のみ (Revジャンパ時は前進のみ) |

| 方向幕 | F1 | 後進のみ (Revジャンパ時は前進のみ) |

| 室内灯 | F3 |

方向幕を別途制御する場合、下記CV値を変更してください。

| CV番号 | 出荷時の値 | 変更後の値 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 40 | 65 | 5 | P6の動作を、F1/後進のみ から F5 (進行方向にかかわらず動作) に変更 |

| 119 | 242 | 244 または 245 | P6のエフェクトを、テールライトから蛍光灯に変更 |

この書き換えにより、方向幕はF5で操作できるようになります。

F5以外のボタンで操作したい場合は、CV40を使用したいファンクション番号 (例: F8で操作したければCV40に8を書き込む) に変えてください。